含み益と含み損

<株投資のイロハ3-1>

このページでは、投資のセオリーである「損小利大」について、詳しく話していきます。

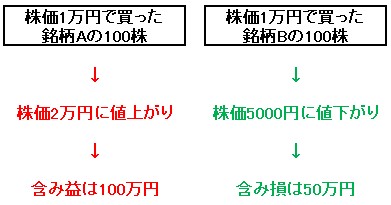

投資の世界には「含み益」と「含み損」という言葉があります。

含み益(ふくみえき) → 買った株で利益がでている、だけど売却していなくて利益が確定していない状態

含み損(ふくみぞん) → 買った株で損失がでている、だけど売却していなくて損失が確定していない状態

たとえば元金100万円を使って株を買う場合は、こんな感じ。

含み益や含み損の面白いところは、株を売らないかぎり、あくまでその利益や損失は仮定のものなのだということ。

そのあと株価が変わることで、含み益が含み損に転換することもあるし、逆に含み損が含み益に転換することも、ありますね。

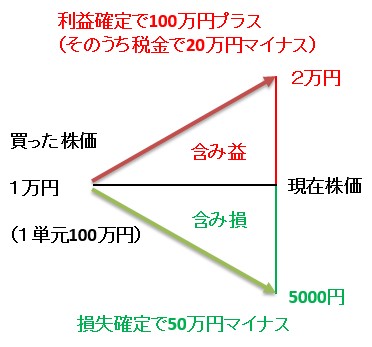

利益確定(利確・利食い)の売り → 株を売却して現金化、含み益を利益へと確定させる(税金発生)

損失確定(損切り)の売り → 株を売却して現金化、含み損を損失へと確定させる

一度でも利確すると税金がとられることに注意する

注意すべきは、含み益のある株を売却して利益確定(利確)してしまうと、売却益から税金がとられてしまうことですね。

源泉徴収あり特定口座で損失のでていない年だと、株を売ったあとに同一資金で同じ株を買う、ということができなくなります。

キャピタルゲイン税率20%の現在、上記の銘柄Aの例なら、以下のような感じに。

一度利確してしまうと、税金をとられることで、そのぶん資金がへってしまうんですね。

資金が少ないうちは、含み益が継続的に増えていく株は、そのまま長期投資で放置しておく、ということが重要なのがよくわかります。

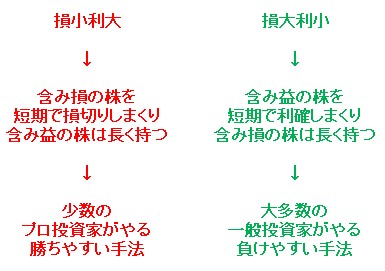

勝つ人は損小利大、負ける人は損大利小

税金のこともありますが、投資で勝つための基本として「含み損は短期ですぐに切り、含み益のある株は長期で放置する」という「損小利大」がよく言われます。

損小利大(そんしょうりだい) → 損失を小さくおさえて利益をのばす(勝つための基本)

損大利小(そんだいりしょう) → 利益を小さくおさえて損失をのばす

一般投資家がよくやるのは「損大利小」で、これがよく言われる典型的負けパターン。

目先の含み益の小さな株を利確しまくって、含み損の株はそのうち含み益に転じることを願って、ずっと放置。

これを「塩漬け」と言ったりします。

塩漬けにより含み損はさらに拡大して、ひとつの含み損銘柄で一気にトータル損益はマイナスへ。

いわゆる「コツコツドカン」の形です。

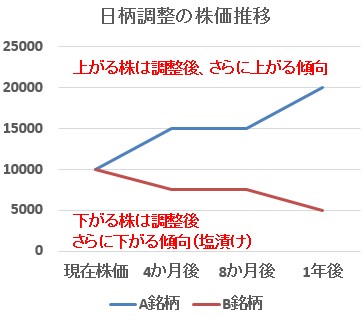

含み益にしても含み損にしても、時間がたてばたつほど定着していって、さらにそっちの方向に進むということがよくあります。

これを「日柄(ひがら)」と言ったりします。

うまくいっている投資家は時間を味方につけて、含み益の銘柄を日柄によってさらにのばしていきます。

いっぽう含み損の投資家はこの日柄調整によって、さらに含み損を大きくしていくことがしばしばですね。

損切りによって損小利大を徹底する

含み損の株を損失確定させることを「損切り(そんぎり)」と言います。

勝っている少数の投資家は、この損切りを頻繁に、それも短期でなんどもやります。

そして残った少数の含み益の銘柄だけは、長期でそのままずっと持ちつづけるわけです。

この形で、結果としてトータルの損益をプラスにしています。

無論、含み損を逆にうまく利用した投資手法もあります。

しかしまずは、この「勝っている投資家は原則として損小利大」ということを、知っておきましょう。

投資にかぎったことではありませんが、みんなと同じような生き方をしているかぎり、大きく稼ぐことはできません。

多数の投資家が「損大利小」でいつも負けているというのであれば、少数の投資家がやる「損小利大」こそが、投資で勝つための王道になってくるわけですね。

■ 次ページ 逆指値とは?